Die Ausarbeitung der Weimarer Reichsverfassung war die wohl wichtigste Aufgabe der Nationalversammlung. In diesem Kapitel geht es um die innenpolitische Entwicklung bis zur Verabschiedung der Weimarer Reichsverfassung im August 1919.

Ein neues Kapitel im deutschen Parlamentarismus

Die Wahlen zur Nationalversammlung beendeten rein formal die Übergangsphase zwischen Kaiserreich und Weimarer Republik. Sozialdemokraten, das Zentrum und die linksliberale Deutsche Demokratische Partei (DDP) vereinigten 76,2 % der Stimmen auf sich und bildeten eine Regierung. Die Zusammenarbeit der SPD mit den gemäßigten bürgerlichen Kräften sollte die Republik festigen (vgl. Stampfer 1953, S. 95). Eine große Mehrheit der Bevölkerung hatte sich für eine parlamentarische Demokratie entschieden.

Am 6. Februar 1919 eröffnete Friedrich Ebert die Weimarer Nationalversammlung. Ebert machte deutlich, dass man die Kleinstadt in Thüringen nicht nur aus Sicherheitsgründen gewählt hatte:

„Wie der 9. November 1918 angeknüpft hat an den 18. März 1848, so müssen wir hier in Weimar die Wandlung vollziehen vom Imperialismus, von der Weltmacht zur geistigen Größe“ (vgl. Dok. 652 in Ursachen und Folgen, Band 3 1959, S. 247).

Der Vorsitzende der SPD wies noch einmal auf die Bedingungen hin, unter denen die Sozialdemokraten im November 1918 die Regierung übernehmen mussten. Am Schluss verlieh er seiner Hoffnung Ausdruck,

„in Deutschland eine starke Demokratie zu verankern und sie mit wahrem sozialen Geist und sozialistischer Tat zu erfüllen“ (vgl. Dok. 652 in Ursachen und Folgen, Band 3 1959, S. 252).

Am 10. Februar 1919 beschlossen die Abgeordneten ein Gesetz über die vorläufige Reichsgewalt. Die Weimarer Nationalversammlung wurde darin ermächtigt, eine Verfassung auszuarbeiten und wichtige Reichsgesetze zu verabschieden. Der Reichspräsident sollte von den Parlamentariern gewählt werden. Er vertrat das Reich nach außen und ernannte ein Reichsministerium, das der Nationalversammlung verantwortlich war. Anordnungen des Reichspräsidenten bedurften zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung durch einen Reichsminister. Auch die Oberste Heeresleitung hatte sich der Politik unterzuordnen. Die Mitgliedsstaaten des Reiches waren an der Gesetzgebung beteiligt.

Am 11. Februar wählte die Mehrheit der Abgeordneten Friedrich Ebert zum ersten Reichspräsidenten. Einen Tag später bildete Reichsministerpräsident Scheidemann von der SPD ein Kabinett, das aus sieben Sozialdemokraten, drei Vertretern des Zentrums, drei Angehörigen der DDP und dem parteilosen Grafen Brockdorff-Rantzau bestand (vgl. Rosenberg 1991, S. 75).

Das Programm der neuen Regierung sah im Innern den Aufbau eines liberal-demokratischen Verfassungsstaates vor. Dazu gehörte auch ein Heer, das „auf demokratischen Grundlagen“ beruhte (Dok. 655 in Ursachen und Folgen, Band 3 1959, S. 255). In Zukunft sollte der Staat in die Wirtschaft eingreifen können, um Monopole zu bekämpfen. Das Regierungsprogramm stellte in Aussicht, die Kohlenindustrie in „öffentliche oder gemischtwirtschaftliche Bewirtschaftung“ zu überführen (Dok. 655 in Ursachen und Folgen, Band 3 1959, S. 256). Die Koalitionsfreiheit sollte in der neuen Verfassung verankert werden. Kriegsgewinne und hohe Einkommen sollten stärker besteuert werden. Im außenpolitischen Teil ging es um einen gerechten Frieden (Versailles – ein harter Frieden — Dr. Katharina Kellmann (katharinakellmann-historikerin.de).

In der Weimarer Nationalversammlung mussten sich die Fraktionen erst einmal auf ihre neue Rolle einstellen (vgl. Stürmer 1967, S. 23). Im Kaiserreich war der Reichskanzler nicht vom Vertrauen der Parlamentarier abhängig gewesen. Zwar gab es zeitweise Parteienbündnisse, die die Politik einzelner Kanzler unterstützten. Sie handelten Zugeständnisse für ihre Wähler heraus, waren aber nicht wie in einem parlamentarischen System für die Regierung verantwortlich. In Weimar bereitete dies vor allem den Abgeordneten der Regierungsparteien am Anfang Probleme, wie einem Mitglied der Fraktion der linksliberalen DDP, Erich Koch-Weser, auffiel:

„Sie können sich zum großen Teile nicht daran gewöhnen, dass sie plötzlich nicht mehr eine negierende, sondern eine Partei sind, die führen soll“ (Nachlass Koch-Weser N 1012/17, Bl. 18).

Reichsinnenminister Hugo Preuß beklagte am 8. April:

„Oft habe ich mit einer gewissen Scheu zu den Herren der Rechten hinübergeblickt, weil ich erwartete, daß sie mir sagen würden: einem Volk mit solchen Anschauungen, das sich mit allen Fasern seines Wesens dagegen sträubt, glaubst du das parlamentarische System bringen zu können? Es begreift ja gar nicht, was dieses System besagen will. Überall begegnet man dem Mißtrauen, und die Herren kommen vielfach nicht von der Scheu vor der Obrigkeitsregierung los. Sie begreifen nicht, daß die Regierung Blut von ihrem Blute, Fleisch von ihrem Fleische sein muß, daß ihre Vertrauensleute darin sitzen müssen. Immer wieder überlegen sie nur: wie können wir diese unsere Vertrauensleute möglichst in Fesseln schlagen und hindern, etwas zu tun“ (zitiert nach Eyck 1959, S. 94).

Auf einen anderen Neuling, den liberalen Gewerkschafter Gustav Schneider, wirkten die ersten Eindrücke geradezu niederschmetternd:

„Noch erfüllt von den Eindrücken und Erlebnissen des Wahlkampfes zog ich in die Nationalversammlung ein. Es war wie eine kalte Dusche. Wo waren der Schwung, die großen Gedanken, die Ideale? Mir schien die geschäftsmäßige Art, mit der alle Fragen gehandhabt wurden, geradezu entwürdigend“ (Nachlass Hermann Luppe, N 1044/9 Bl. 89).

Die „Frankfurter Zeitung“ mahnte am 10. Februar 1919 mehr Selbstvertrauen bei den Abgeordneten an. „Die deutsche Nationalversammlung in Weimar sollte sofort und dringend den Beschluß fassen, daß in allen Fraktionszimmern und überhaupt überall dort, wo sich die Räder der Parteimaschinen drehen, ein großes Plakat angebracht werde, das in Flammenschrift die Worte trägt:

‚Vergeßt nicht, das deutsche Volk hat eine Revolution gemacht!'“ (Rürup in Kolb 1972, S. 230).

Sozialisierung und Gemeinwirtschaft

Zu den drängenden Problemen, die neben der neuen Verfassung von Anfang an die Nationalversammlung beschäftigten, gehörte die Sozialisierung. Der „Rat der Volksbeauftragten“ hatte eine Sozialisierungskommission eingerichtet, die sich mit der Frage befassen sollte. Mitte Februar machte die Kommission den Vorschlag, die Kohlewirtschaft unter öffentliche Kontrolle zu stellen. Geplant war nicht eine Verstaatlichung oder eine Verwaltung der Betriebe durch die Arbeiter, sondern die Gründung der „Deutsche(n) Kohlengemeinschaft“ (Winkler 1984, S. 191).

Doch die Regierung zeigte wenig Interesse für dieses Projekt (vgl. Winkler 1984, S. 193). In der Fraktion der SPD schien es keine Mehrheit für eine Vergesellschaftung der Produktionsmittel zu geben, obwohl dies zur Programmatik der Partei gehörte (vgl. Portner 1973, S. 180). Vor allem die Gewerkschaften, die großen Einfluss auf den Kurs der Sozialdemokraten hatten, nahmen einen ablehnenden Standpunkt ein. Sie fürchteten Einbrüche in der Produktion (vgl. Schieck in Kolb 1972, S. 153). Am 15. November 1918 hatten sie mit den Arbeitgebern ein Abkommen ausgehandelt, in dem sie von den Unternehmern als Vertreter der Arbeiterschaft anerkannt wurden. Die Grundlagen für ein kollektives Arbeitsrecht wurden gelegt. Die Gewerkschaften sahen „die kühnsten Erwartungen der organisierten Arbeiterschaft erfüllt“ und gingen auf Distanz zur Rätebewegung und zu Sozialisierungsforderungen (Dok. 25 in Michalka, Niedhart 1992, S. 45). Außerdem fürchtete man, dass die Siegermächte die verstaatlichten Betriebe übernehmen könnte (vgl. Stampfer 1952, S. 139).

Auch Reichswirtschaftsminister Wissel stand einer sofortigen Sozialisierung ablehnend gegenüber. Wissel hatte seine Karriere in der Gewerkschaftsbewegung begonnen und gehörte zum rechten Flügel der Sozialdemokratie. Eine Zusammenarbeit mit der Sozialisierungskommission lehnte er ab (vgl. Biechele 1972, S. 81). Die Linksliberalen nahmen eine „zwiespältige Haltung“ ein (Portner 1973, S. 189). Im Zentrum war man zu Kompromissen bereit, um die Wirtschaft anzukurbeln (vgl. Morsey 1966, S. 225).

Innerhalb der Arbeiterschaft wurden die Forderungen nach einer Sozialisierung im Februar und März immer lauter. In Mittel-, West- und Süddeutschland kam es zu Streiks. Am 28. Februar beschäftigte sich das Kabinett mit der Frage. Reichswirtschaftsminister Wissel begründete am 7. März den Entwurf des Sozialisierungsgesetzes in der Nationalversammlung.

In seiner Rede machte er deutlich, dass es ihm nicht um eine Sozialisierung im Sinne des Erfurter Programms ging. Sein Ziel war die Gemeinwirtschaft.

„Gemeinwirtschaft bedeutet nicht Staatswirtschaft, sondern Selbstverwaltung. Der Staat ist kein geeigneter Träger der Wirtschaft; er soll und kann die oberste Aufsicht führen, der oberste Sachwalter der Gesamtheit sein, Interessengegensätze mit Weisheit und Gerechtigkeit ausgleichen“ (Dok. 659 in Ursachen und Folgen, Band 3 1959, S. 264).

Sein Konzept lief auf eine Planwirtschaft hinaus, in der die einzelnen Betriebe an die Vorgaben einer Rahmenplanung gebunden waren, deren Ziel die Steigerung des Gemeinwohls war. Die überbetriebliche Mitwirkung der Arbeiter und eine öffentliche Kontrolle sollten Machtmissbrauch verhindern (vgl. Biechele 1972, S. 108). Die bloße Übertragung der Eigentümerrechte an den Staat entsprach nicht seinen Vorstellungen von Sozialismus. Der Verwaltung von nationalisierten Betrieben durch die Arbeiterschaft erteilte er eine Absage, weil die Arbeiterklasse in seinen Augen dazu nicht reif war.

Am 23. März 1919 verabschiedete die Nationalversammlung mit der Mehrheit der Regierungsparteien das Sozialisierungsgesetz, das die Überführung von Unternehmen in Gemeineigentum ermöglichte. Dabei dachte man an Bodenschätze oder Industriezweige, die für die Versorgung der Bevölkerung wichtig waren. Die bisherigen Eigentümer sollten angemessen entschädigt werden (vgl. Dok. 661 in Ursachen und Folgen, Band 3 1959, S. 267 – 268). Am selben Tag wurde ein „Gesetz über die Regelung der Kohlenwirtschaft“ verabschiedet (vgl. Dok. 662 in Ursachen und Folgen, Band 3 1959, S. 268 – 270).

Das Kabinett Scheidemann wollte mit diesen Maßnahmen die Unzufriedenheit in Teilen der Arbeiterschaft dämpfen. Die Entschädigungsklausel war auf Drängen der Linksliberalen in das Gesetz aufgenommen worden. Rudolf Hilferding, einer der führenden Politiker der USPD, warf der Regierung im April 1919 „Plakatsozialismus“ vor (zitiert nach Biechele 1972, S. 182). Aber auch in der SPD waren viele Arbeiter enttäuscht. Der Partei fehlte in der Wirtschaftspolitik ein klarer Standpunkt (vgl. Rürup in Kolb 1972, S. 223). Dabei gab es gute Gründe für die vorsichtige Haltung der Parteiführung. Die deutsche Wirtschaft litt noch unter den Folgen des Krieges. Nur mühsam konnte man die Produktion steigern, um die dringendsten Bedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen. Eine Wirtschaftspolitik, die zum Bruch mit dem Kapitalismus geführt hätte, barg schwere Risiken. Doch selbst die bescheidenen Möglichkeiten der beiden Sozialisierungsgesetze wurden nicht genutzt. Eine Enteignung der Zechenbesitzer hätte zur politischen Stabilität beitragen können. Die Kohleindustrie versuchte seit 1919, die Zugeständnisse an die Arbeiterbewegung vom November 1918 zurückzunehmen und stand der parlamentarischen Demokratie ablehnend gegenüber.

Selbst das gemäßigte Programm von Rudolf Wissel war nicht mehrheitsfähig. Der USPD ging es nicht weit genug. Die bürgerlichen Parteien hatten nur aus Koalitionsräson zugestimmt. In der Sozialdemokratie hielt man offiziell am „Erfurter Programm“ fest. Wissel hingegen drängte auf die Verwirklichung seiner Pläne. Im Kabinett wurde der sozialdemokratische Ernährungsminister Robert Schmidt zum entschiedenen Gegner Wissel. Schmidt, ein Befürworter des „Erfurter Programms“, lehnte die Pläne seines Kollegen ab. Wissel musste schließlich einsehen, dass er im Kabinett völlig isoliert war und trat am 12. Juli 1919 zurück. Zu diesem Zeitpunkt war die Arbeit an der neuen Verfassung fast abgeschlossen.

Die Arbeit an der Weimarer Reichsverfassung

Bei den Beratungen zur Verfassung konnten die Abgeordneten auf einen Entwurf zurückgreifen, den Hugo Preuß im Auftrag des „Rats der Volksbeauftragten“ ausgearbeitet hatte. Preuß hatte sich als linksliberaler Staatsrechtler schon im Kaiserreich einen Namen gemacht. 1917 warb er für die Parlamentarisierung des Reiches (vgl. Rürup in Kolb 1972, S. 223). In einem Artikel für das Berliner Tageblatt am 14. November 1918 plädierte er für eine politische Ordnung, die auf einer „Gleichberechtigung aller Volksgenossen“ beruhte (vgl. Dok. 736 in Ursachen und Folgen, Band 3 1959, S. 422). Preuß gehörte zu den Linksliberalen, die davon überzeugt waren, dass „eine moderne Demokratie vom Geiste eines kräftigen sozialen Fortschritts erfüllt“ sein müsse (Dok. 736 in Ursachen und Folgen, Band 3 1959, S. 423).

Am 15. November 1918 berief ihn Friedrich Ebert zum Staatssekretär des Innern. Preuß arbeitete einen Entwurf aus, der vom 9. bis 12. Dezember 1918 von Fachleuten diskutiert wurde. Deutschland sollte ein parlamentarisch regierter Staat werden. Mit dem bundesstaatlichen Prinzip wollte Preuß brechen. Das Reich sollte ein „dezentralisierten Einheitsstaat“ sein (zitiert nach Boldt in Bracher/Funke/Jacobsen 1987, S. 48).

Der Staatssekretär legte daher zu Beginn des Jahres 1919 einen neuen Verfassungsentwurf vor. Der von ihm angestrebte demokratische Volksstaat konnte in seinen Augen nur durch einen Bruch mit dem Kaiserreich erreicht werden. Die Monarchie war ein Bund der deutschen Fürsten und der freien Hansestädte gewesen, wobei das Königreich Preußen eine beherrschende Stellung eingenommen hatte. Bis wenige Wochen vor Ende des Krieges hatten die preußischen Konservativen einer Demokratisierung und Überwindung des Obrigkeitsstaates heftigen Widerstand entgegengesetzt. Hugo Preuß zog in einer Denkschrift vom 3. Januar 1919 den Schluss, dass Preußen in seiner bisherigen Form nicht weiter existieren könne: „Weil die bisherige Reichsgestaltung von Preußen bestimmt war, konnte sie nicht den deutschen Volksstaat vollenden; soll er sich vollenden, so muß ihm der preußische Notbau weichen“ (Dok. 736 in Ursachen und Folgen, Band 3 1959, S. 425).

Er plädierte für einen „Einheitsstaat mit starker Zentralregierung“ (Eksteins 1969, S. 34). Die Einzelstaaten wehrten sich dagegen und der „Rat der Volksbeauftragten“ wollte dem Staatssekretär im Innenministerium nicht folgen. Ende Januar 1919 gelang es den Ländern, ihre Mitwirkung an der Neugestaltung Deutschlands als eigenständige Gebietskörperschaft durchzusetzen (vgl. Boldt in Bracher/Funke/Jacobsen 1987, S. 48).

Am 24. Februar 1919 brachte Preuß einen entsprechend abgeschwächten Entwurf in die Weimarer Nationalversammlung ein. Nach einer ersten Beratung wurde die Vorlage an den Verfassungsausschuss überwiesen, der in 42 Sitzungen die Konstitution erarbeitete. Die Mitglieder diskutierten intensiv (vgl. Sobiella 2019, S. 511). Der Vorsitzende des Ausschusses, Conrad Haußmann (DDP), trieb die Arbeit an der neuen Verfassung unermüdlich voran (vgl. Portner 1973, S. 45).

Im Juli 1919 beschäftigten sich die Abgeordneten im Plenum mit dem Ergebnis. Clemens von Delbrück von der rechtskonservativen DNVP begründete für die Rechte, warum die Konservativen den Verfassungsentwurf ablehnen würden. Er bekannte sich zur Monarchie als Staatsform, räumte aber ein, „daß diese Republik eine Tatsache ist, an der wir nicht vorbei kommen können …“ (Dok. 738 in Ursachen und Folgen, Band 3 1959, S. 462). Delbrück kritisierte die in seinen Augen schwache Stellung des Staatsoberhauptes. Er verglich die Gründungsumstände des Kaiserreiches mit denen der Weimarer Republik und kam zu dem Ergebnis, dass die junge Demokratie „einen weichlichen Zug“ besäße (Dok. 738 in Ursachen und Folgen, Band 3 1959, S. 462). Außerdem hätte man sich zu stark dem Ausland angepasst (Dok. 738 in Ursachen und Folgen, Band 3 1959, S. 463). Delbrück griff damit ein Argumentationsmuster auf, dass auch in den nächsten Jahren von der Rechten immer wieder benutzt wurde: Die parlamentarische Demokratie sei keine geeignete Regierungsform für Deutschland.

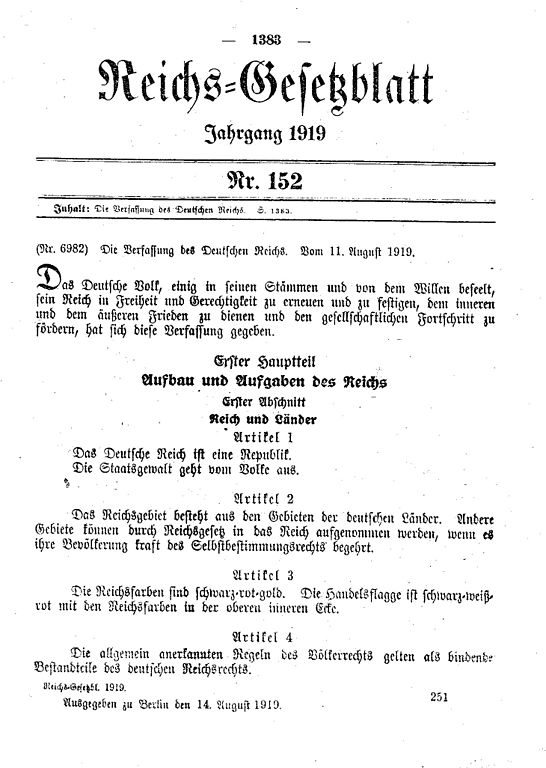

Am 31. Juli stimmte eine Mehrheit von 262 Parlamentariern dem Entwurf zu. Reichspräsident Friedrich Ebert unterschrieb am 11. August 1919 die Weimarer Verfassung, die drei Tage später in Kraft trat.

Die Weimarer Reichsverfassung – ein kurzer Überblick

Wie sah die neue Konstitution aus? Sie gliederte sich in zwei Hauptteile. Im ersten Hauptteil „Aufbau und Aufgaben des Reiches“ ging es um die Befugnisse der Verfassungsorgane und um die Zuständigkeiten in der Gesetzgebung. Nach Art. 1 wurde zur demokratischen Republik erklärt, in der die Staatsgewalt vom Volk ausgeht. Die politische Willensbildung sollte sich von unten nach oben vollziehen. Das Staatsoberhaupt bedurfte einer demokratischen Legitimation und seine Amtszeit war zeitlich befristet. Der Reichspräsident konnte in Ausnahmesituationen Notverordnungen erlassen und damit Aufgaben des Reichstages in einer Ausnahmesituation übernehmen. Allerdings besaß der Reichstag das Recht, diese Notverordnungen außer Kraft zu setzen.

Der Reichskanzler und die Minister der Reichsregierung waren nach Art. 54 WRV vom Vertrauen des Reichstages abhängig. In dieser Norm wurde deutlich, dass Deutschland nun auch ein parlamentarisch regierter Staat war. Der Reichstag wurde nach dem Verhältniswahlrecht gewählt. Es gab keine Direktkandidaten wie im Kaiserreich, sondern nur von den Parteien eingereichte Kandidatenlisten.

Die Republik blieb ein Bundesstaat – in diesem Punkt konnte Preuß sein Ziel nicht erreichen. Allerdings besaß Preußen im Reichsrat weniger Einfluss als in der Kaiserzeit. Aus den Bundesstaaten wurden Länder. Im Reichsrat wirkten sie an der Gesetzgebung des Reiches mit.

Bei der Gesetzgebung wurde mit dem Volksentscheid ein Instrument der direkten Demokratie in der Verfassung verankert.

Im zweiten Hauptteil der Weimarer Reichsverfassung ging es um „Grundrechte und Grundpflichten“. Er wurde auf Anregung des linksliberalen Friedrich Naumann in den Verfassungstext aufgenommen. Neben den klassischen Grundrechten auf Handlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Unversehrtheit der Wohnung oder Freizügigkeit (also das Recht, sich überall im Reichsgebiet niederzulassen), wurden auch Grundpflichten normiert. So war jeder Deutsche grundsätzlich verpflichtet, Ehrenämter anzunehmen. Die Pflicht, Steuern oder Abgaben zur Finanzierung der öffentlichen Haushalte zu entrichten, erhielt ebenfalls Verfassungsrang. In der Schule sollten den Schülern „sittliche Bildung, staatsbürgerliche Gesinnung, persönliche und berufliche Tüchtigkeit im Geiste des deutschen Volkstums und der Völkerversöhnung“ vermittelt werden (Art. 148 WRV).

Der Unterabschnitt über das Wirtschaftsleben garantierte das Eigentum und das Erbrecht, ermöglichte aber in Art. 156 auch Sozialisierungen und verlieh der Gemeinwirtschaft Verfassungsrang. Art. 165 verankerte die Mitwirkung von Arbeitern und Angestellten in Räten auf Bezirks- und Reichsebene bei der Sozialgesetzgebung oder der Sozialisierung. Auch in den Betrieben war nun eine Mitarbeitervertretung verbindlich.

In der Literatur über die Weimarer Republik werden oft die starke Stellung des Reichspräsidenten und die Verankerung plebiszitärer Elemente wie den Volksentscheid für das Scheitern von Weimar verantwortlich gemacht. Das Notverordnungsrecht des Staatsoberhauptes konnte sich erst verhängnisvoll auswirken, als es im Reichstag keine Mehrheiten mehr für eine Aufhebung dieser Präsidialerlasse gab. Die Bestimmungen über den Volksentscheid waren in einem repräsentativen System problematisch, haben aber in der Praxis nicht die entscheidende Rolle beim Untergang der Weimarer Republik gespielt.

Die Verfassung in zeitgenössischen Urteilen

Mir erscheint an dieser Stelle wichtiger, wie Zeitgenossen auf die neue Konstitution reagierten. Der Historiker Arthur Rosenberg veröffentlichte in den Dreißigerjahren im Exil eine Geschichte der Weimarer Republik. Dort kam er zu einer positiven Einschätzung:

„Denn die Weimarer Verfassung, wie sie im Sommer 1919 entstand, war ein Werkzeug, dessen sich das deutsche Volk durchaus im fortschrittlichen Sinne zum Ausbau der Demokratie und des Sozialismus hätte bedienen können“ (Rosenberg 1991, S. 80).

Der Publizist Bernhard Guttmann beschrieb in seinen Erinnerungen die Stimmung jener Tage: „Die Bahn der regelmäßigen Staatsentwicklung war eröffnet. Der Friede, so schwer er war, erstickte nicht das Dasein der Nation. Unter starker Bedrohung richtete sich allmählich der Lebenswille empor, und nach Jahren der Not schien die Existenz erträglicher zu werden“ (Guttmann 1950, S. 179).

Wilhelm Mommsen, ein liberaler Historiker, urteilte 1928: „Aber im ganzen darf man sagen, daß sich diese Weimarer Verfassung überraschend gut bewährt hat, weil sie die verschiedenen Grundkräfte unseres historisch-politischen Lebens berücksichtigte und keineswegs theoretisch in die Luft hineinbaute“ (Mommsen in Erkelenz 1928, S. 14).

Die junge Demokratie musste sich im ersten Jahr ihres Bestehens mit sehr großen Problemen auseinanderzusetzen. Der harte Friedensvertrag war eine schwere Hypothek. Trotzdem gelang es, Deutschland als souveränen Nationalstaat zu erhalten und die Grundlagen für einen Neuaufbau zu legen (vgl. Portner 1973, S. 49). Nun ging es darum, die Konstitution mit Leben zu erfüllen.

Weiterführende Informationen:

Verfassung des Deutschen Reiches (Weimarer Reichsverfassung, 1919) (verfassungen.de)

Text der Weimarer Reichsverfassung

Unveröffentlichte Quellen:

Nachlass Erich Koch-Weser im Bundesarchiv

Nachlass Hermann Luppe im Bundesarchiv

Gedruckte Quellen:

Herbert Michaelis, Ernst Schraepler (Hrsg.): Ursachen und Folgen. Vom deutschen Zusammenbruch 1918 und 1945 bis zur staatlichen Neuordnung Deutschlands in der Gegenwart. Eine Urkunden- und Dokumentensammlung zur Zeitgeschichte. Band 3: Der Weg in die Weimarer Republik, Berlin 1959

Wolfgang Michalka, Gottfried Niedhart (Hrsg.): Deutsche Geschichte 1918 – 1933. Dokumente zur Innen- und Außenpolitik, Frankfurt 1992

Literatur:

Lothar Albertin, Liberalismus und Demokratie am Anfang der Weimarer Republik, Bonn 1972David E. Barclay, Rudolf Wissel als Sozialpolitiker, Berlin 1984

Eckhard Biechele, Der Kampf um die Gemeinwirtschaftskonzeption des Reichswirtschaftsministeriums im Jahr 1919, phil. Diss. Berlin 1972

Hans Boldt, Die Weimarer Reichsverfassung, in: Karl Dietrich Bracher, Manfred Funke, Hans-Adolf Jacobsen (Hrsg.). Die Weimarer Republik 1918 – 1933. Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Bonn 1987, S. 44 – 62

Ursula Büttner, Weimar – die überforderte Republik 1918 – 1933, in: Gebhardt. Handbuch der deutschen Geschichte. 10., völlig neu bearbeitete Auflage, Stuttgart 2010, S. 173 – 812

Modris Eksteins, Theodor Heuss und die Weimarer Republik, Stuttgart 1969

Erich Eyck, Geschichte der Weimarer Republik, Band 1: Vom Zusammenbruch des Kaisertums bis zur Wahl Hindenburgs, 3. Aufl., Zürich, Stuttgart 1959

Robert Gerwarth, Die größte aller Revolutionen. November 1918 und der Aufbruch in eine neue Zeit, München 2019

Bernhard Guttmann, Schattenriss einer Generation 1888 – 1919, Stuttgart 1950

Wilhelm Mommsen, Wie die deutsche Republik wurde, in: Anton Erkelenz (Hrsg.): Zehn Jahre deutsche Politik, Berlin 1928, S. 1 – 23.

Rudolf Morsey, Die deutsche Zentrumspartei 1917 – 1923, Düsseldorf 1966

Ernst Portner, Die Verfassungspolitik der Liberalen 1919. Ein Beitrag zur Deutung der Weimarer Reichsverfassung, Bonn 1973

Arthur Rosenberg, Geschichte der Weimarer Republik, Hamburg 1991

Reinhard Rürup, Entstehung und Grundlagen der Weimarer Reichsverfassung, in: Eberhard Kolb (Hrsg.): Vom Kaiserreich zur Weimarer Republik, Köln 1972, S. 218 – 243

Hans Schieck, Die Behandlung der Sozialisierungsfrage in den Monaten nach dem Staatsumsturz, in: Eberhard Kolb (Hrsg.): Vom Kaiserreich zur Weimarer Republik, Köln 1972, S. 138 – 164

Jörg Sobiella, Weimar 1919. Der lange Weg zur Demokratie, Halle (Saale) 2019

Friedrich Stampfer, Die vierzehn Jahre der ersten deutschen Republik, 3. Aufl., Hamburg 1973

Michael Stürmer, Koalition und Opposition in der Weimarer Republik 1924 – 1928, Düsseldorf 1967

Heinrich August Winkler, Von der Revolution zur Stabilisierung. Arbeiter und Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik 1918 bis 1924, Berlin, Bonn 1984

Teil 3 der Geschichte der Weimarer Republik